95后昆明女孩唐艾鑫,如今已是云南杂技舞台上的老演员。大大小小的演出超过了上千场,今年已经是她登上杂技舞台的第20年。从初登舞台展现“惊、险、奇”技巧的单一节目,演变到如今融入了剧情、表演、舞蹈等诸多元素的杂技剧,这种看似平常的舞台进化,给杂技行业和杂技演员们带来了更多新挑战。

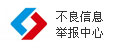

6月初,在云南省杂技团有限公司创编的大型杂技轻喜剧《野象谷》中,唐艾鑫和1999年出生的小伙儿练劲松搭档担任主演,用力量和技巧艺术化演绎了中老铁路建设中,发生在人与亚洲象之间的有趣故事,带给观众惊险又美妙观感的同时,呈现了一幅人与自然和谐共生的生动画卷。

时长90分钟的杂技表演,更像是一出以杂技艺术为基底的歌剧、话剧或是舞剧,更像是传统杂技的进阶版本。

结缘

母亲牌友引荐,小女孩登台献艺

“有点像男娃娃性格”的唐艾鑫,从小没少惹祸,调皮到让家人头疼。

妈妈一次偶然的牌局,却让她和杂技结下了不解之缘——麻将桌上听闻了唐艾鑫的“事迹”后,同小区的一位阿姨说她适合练杂技,或许可以一试。于是在这位“麻友”(杂技团的老师)的引荐和妈妈的引导下,8岁的唐艾鑫来到位于昆明北门街的云南省杂技团,在经过了一系列检查、面试后,成了杂技团的学员。

小时候,唐艾鑫觉得杂技就像孙悟空一样神奇,可以飞来飞去,有七十二变。在历经了6年时间软开、跟斗、力量、高空等一系列杂技基本功的训练后,14岁的唐艾鑫正式成为一名杂技演员。

“刚来时,就开始练习压腿、开胯,我又怕疼,就天天哭。当时,这里还是一层的那种瓦房,整个练功场都是我的声音。慢慢又练顶(倒立),有时候练一把顶,一个多小时不下来,晚上睡觉都翻不了身,感觉身上到处都疼。”回忆起小时候的练功岁月,唐艾鑫感叹:简直是苦痛交加,“接触空中技巧的时候,天天抓杠铃,手磨到起水泡,撕掉水泡缠上胶布又继续练,手掌疼到不能碰东西,电动车的把手都不敢握,只敢用手指尖捏东西。现在想想,那些都坚持过来了,还有什么苦坚持不了的。”

通常,杂技演员从练童子功到登台演出,需要五六年时间,29岁的年纪,也几乎到了杂技演员黄金年龄的边缘。

“以前,单纯地表演好技巧就可以了,上台的时候几乎没有表情管理。后来,慢慢地要加入舞蹈、形体、表演,要赋予角色灵魂,感觉东西越加越多。”小时候的新奇好玩,如今变成一份安身的工作,唐艾鑫觉得越长大反而会越紧张,“现在会尝试很多新的东西,因为在做一些高难度技巧的时候不敢笑,导演就会一点点帮我们纠正,做某些技巧的时候怎样代入人物的状态,每天对着镜子练习,遇到一些表演上不熟悉的地方,会考虑很多,就怕表现不好。”

进化

从单一表演转向“剧时代”

杂技,亦作“杂伎”,在中国古代被称为“百戏”,是一种历史悠久的表演艺术形式,囊括了柔术(软功)、车技、口技、顶碗、走钢丝、变戏法、舞狮子等诸多技艺。

每一种技艺,无不挑战着人体极限,杂技演员们运用高超的技艺展示着人类身体的无限可能,新奇、惊险、刺激、美妙……丰富多样的表演形式不尽相同,各有千秋。如今,随着演出市场的火热,人们文化需求及审美水平也日趋提高。杂技行业也在悄悄改变,以拥抱的姿态迎接演出市场的日新月异,以便在与演唱会、音乐节、话剧、音乐剧、儿童剧、脱口秀等各类演出赛跑中,不致掉队。

从传统杂技“炫技”演出,到如今一整部剧目的呈现,杂技的演出形式,已经从单纯的表现“惊、险、奇”,逐步走向融入剧情、舞蹈、表演等元素的杂技剧的呈现。

独轮车、蹦床爬竿、网吊、晃梯、双人技巧、肚杆登鼓、口签子等20余组杂技节目,在剧情串联下有机结合,配合以布景、灯光、音乐。一场90分钟的演出,让人看得赏心悦目,步步惊心,酣畅淋漓,趣味横生。

“近年来,我国杂技在市场化和互联网的浪潮中迎来了‘剧时代’的转型,随着杂技剧的出现和日趋成熟,观众经常可以在正规剧场内看到品质较高的杂技类演出,杂技演员的地位和人们对杂技的认知都有所提升。”云南省杂技团有限公司副总经理周红萍表示,作为我国传统艺术门类的杂技,在演出市场日趋火热的同时,逐步受到更多人的关注和热爱,这种转变,是潜移默化的。

“传统的杂技就是先来一把技巧,然后一个亮相。慢慢又加入了音乐,加入舞蹈,这些都是杂技跟着时代而进步的,如果自己跟不上那就只能走向淘汰的边缘。”在杂技演员练劲松看来,杂技演出的变化主要在于技巧与音乐、舞蹈、表演的配合,针对这些变化带来的挑战,没有捷径,只有在日常的训练和排演中一点点打磨,逐步突破,“每排一部剧,我们都会接触不同的角色,主体还是技巧,形式有变化,肢体表演就会有很大不同。”

5月底,临近杂技剧《野象谷》正式演出,在练功房内最后一次合成排练后,唐艾鑫、练劲松和其他40余位演员,匆匆吃过晚饭,便开始了一项浩大的工程——拆装道具,直到将近晚上11点收工,10多米的大卡车装满开走,运往在云南大剧院准备装台。

上一出剧目的演出的道具,装了三车。演员们半开玩笑地说,最轻松的时刻,可能是正式上台表演的时候。相比于舞台上的专注与从容,杂技演员们幕后的付出太多太多——可能是高强度训练下的身体疲劳和疼痛,可能是在突破身体和心理极限时在意志边缘的博弈,可能是通宵达旦的排演,可能是面对市场竞争、观众口味变化的心理压力……

唐艾鑫坦言,一出杂技剧的排演过程,很累很疲倦,有时候又很枯燥,甚至有点像扒了层皮的感觉,“真的只有到演出告一段落,曾经觉得很难的地方实现突破,或者面对不同的挑战自己做到了,就会很有成就感。能够得到观众的掌声和认可,会发自内心地骄傲,在那一刻觉得,平日的付出算不了什么。”

现状

人才日渐稀缺和流失

上午练功,下午和晚上排练节目,这几乎是杂技演员们整个五月份的常态。自我支配的练功时间里,唐艾鑫和练劲松会各自训练常规技巧,保持身体状态,也时常凑在一起,打磨着剧中两人配合的戏份。

练劲松来自四川自贡,原本在当地一家私人杂技团。2017年左右,由于经营不善,杂技团就地解散。

2019年初,云南省杂技团有限公司到自贡选演员,练劲松参加了选拔。练劲松清楚地记着,当年3月4日,他只身来到昆明,一个月后正式入职。

练劲松的认知中,杂技是自由的表演艺术,可以没有束缚地展示自己。如今,杂技不仅仅是他的工作,还夹杂着他对杂技的爱,对更精湛的杂技技巧的追求。而像他一样对杂技有着热爱和执着的年轻人,愈发稀少。

“年龄大的演员逐渐退出舞台,而新一代的演员可能还在成长和学习阶段。行业内待遇和保障问题以及社会偏见等诸多因素影响,一些已经从事杂技表演的年轻演员,可能会选择转行或离开杂技团,杂技人才匮乏与流失现象还是比较普遍。”云南省杂技团有限公司演员管理中心总监杨君平表示,杂技技艺的传承面临着断层的严峻形势,这可能进一步影响杂技表演的传承和发展,“杂技表演几乎都是高难度动作,对演员的体力和技巧等身体素质的要求极高,杂技艺术需要长时间的刻苦训练,这种训练的艰辛和严苛使得很多年轻人望而却步,很多家庭也不愿意孩子来吃这份苦。”

此外,杂技“不玩命就没钱赚”“杂技就等于街头杂耍”等观念误区,也让很多家庭和孩子对杂技敬而远之。

“有的朋友听说我从事杂技这一行,就会问‘那你会不会胸口碎大石’‘你会不会口吞钢珠’。”这类问题让练劲松很是诧异,反而会用“技巧类的舞蹈”向朋友一点点阐释。

“杂技作为一种艺术形式,可谓包罗万象,其本质是通过精湛的技巧和表演来展现人体的美感和力量。”杨君平认为,不少人确实存在认知误区,对于充斥网络的“杂技‘不玩命就没钱赚’”的观念,他显然并不认同,“杂技演员的训练和表演应该建立在科学、合理和安全的基础上,而不是以生命为代价来博眼球。将杂技与‘玩命’联系在一起,不仅是对杂技艺术的误解,也是对杂技演员的不尊重。”

“杂技+”

探索打造文旅融合新产品

由于资金和资源等诸多方面原因,很多杂技团体难以在市场上立足,而这种观念和误区的产生,或许正是在激烈的市场竞争下,忽视了艺术创新和品质提升,杂技发展遭遇瓶颈的表征。

“杂技本身是一个非常难去创新的行业,每一把技巧都需要演员反复练习几百次,到实现节目的演出标准,可能需要一到两年时间。”云南省杂技团有限公司艺术创作中心主任戚文倩表示,随着观众审美水准的变化,现在更需要的是结合当今市场的流行元素,设计打造适合时代潮流的杂技剧。

2019年至今,云南省杂技团有限公司打造的《飞象麦昆》三部曲系列杂技剧驻场昆明动物园演出,融合了大众审美轻松幽默、杂技惊险的杂技剧,目前已经演出上千场。

2021年10月20日,大型杂技舞台剧《聂耳》在昆明成功上演,该剧以人民音乐家——聂耳的生平作为故事蓝本,以杂技艺术为主,融合魔术、滑稽、歌舞、戏剧等多种艺术表现形式,同时在杂技技术、舞台道具、音乐制作等多方面进行创新。2022年,《聂耳》获得云南省文化精品工程优秀作品奖;2023年,获第十一届全国杂技展演优秀剧目奖。

2024年2月,结合传统文化复兴和国风题材,在昆明世博园景区首创了云南首部“行浸式”古风演艺《唐韵·百戏图卷》参与到东方之光古风不夜城中,成为春节期间刷屏网络的“夜游”打卡地标。

过去几年,云南省杂技团有限公司不仅先后在杂技结合剧本,杂技结合话剧上有所成就,更是在文旅融合上不断尝试。

“沉浸式魔术互动小剧场《魔力时光机》走进东风韵,以《中国杂技 有我登场》为主题的杂技快闪走进茶马花街,都是杂技在文旅融合方面的探索。”云南省杂技团有限公司副总经理周红萍表示,为进一步拓宽内容资源,扩大用户范围,提升创作能力,云南省杂技团有限公司研发和创新了很多“杂技+旅游”“杂技+景区”的演艺产品,推出了一些新娱乐新演艺形式和新品牌。大型杂技轻喜剧《野象谷》同样是文旅市场的演艺产品,下一步将考虑和景区进行合作和联动。

链接:

云南省杂技团

1956年,云南省杂技团成立,受云南民族丰富多彩的民族文化艺术的滋养,所创作的节目将高难度的杂技技巧和独特的民族艺术巧妙地融合在一起。经过60多年的不懈努力,已发展成为国内规模较大的专业性文艺团体。

2010年,云南省杂技团注销事业编制,实行整体转企,并成立了云南省杂技团有限公司,与云南艺术剧院(云南演出公司)、云南省歌舞剧院一起组建成立云南演艺集团,划归云南文投集团。2017年,一并重组进入华侨城集团。

目前,云南杂技团拥有一支由优秀艺术专业技术人员组成的杂技演艺团队,是集杂技魔术节目及各类文艺节目的策划运营输出、专业杂技演员培养及输出、杂技魔术专业演员及其他各类演员经纪、专业剧场运营及设计、综合性文艺演出项目的策划运营于一体的大型演艺服务单位。

春城晚报-开屏新闻记者 高伟 资渔 翟剑 摄影报道

一审 杨茜

责任编辑 易科彦

责任校对 刘自学

主编 何晓宇

终审 编委 李荣

滇公网安备53011202001054号

滇公网安备53011202001054号